神经假肢手的感知反馈重建技术及应用

时间:2023-06-17 09:47:37来源:admin01栏目:假肢新闻 阅读:

重建假肢手的感知反馈功能是当前神经康复工程的重大挑战之一。最近 20 年神经工程的迅速发展,为重建感知反馈的神经通路提供了可行的技术。最新结果表明,即使利用非侵入式方法,给截肢者提供有限的触觉和运动替代感知,也能大幅提高操控假肢的能力,并能增加截肢者对假肢的本体感。

人体的感觉运动系统,感觉与运动是密不可分的,如果缺少了身体感知,那么也会失去精细运动的运动功能。截肢者、脊髓损伤等肢体残疾人由于末端感受器的缺失或者感觉神经通路的截断使得无法获得手部以及缺失肢体的丰富感觉。虽然,截肢者佩戴的假肢手以及脊髓损伤患者的机器手可以实现基于神经信号(脑电信号、运动神经元信号、肌肉电信号)的运动控制功能,人-机系统中感知反馈部份仍然缺失,使得假肢手无法完成像人手一样的精细功能。近20年,神经假肢手的感知功能重建日渐受到重视,各种感知反馈技术,不单是传统的经皮机械刺激和经皮电刺激,还有随着现代神经接口技术发展而兴起的植入式电刺激技术,都取得了长足的进展。集成感知反馈技术的双向神经假肢手应用的实例充分证明了感知能力在提高假肢功能所起到的关键作用。本文将简要介绍感知功能重建的神经基础、不同感知反馈技术、以及在肢体残缺者上的应用。01感知功能的神经基础知觉是人手精细运动控制中不可缺少的部分。人手在没有视觉的情况下,可能实现抓握和精巧操作。一方面是对肌肉关节的运动精细控制,另一方面是手指的皮肤触觉和肌肉关节的本体感受器为大脑提供了非常重要的感知信息。人体的感知反馈从外周到脊髓,再到大脑皮层,自下而上形成感觉的神经信息上(回)传通路。在外周,嵌入在皮肤里的大量感受器提供了触觉信息,肌肉/关节丰富的本体感受器(如肌梭、高尔基腱器官)提供了肌肉长度、收缩速度、和肌肉力量,以及关节角度等运动位置信息。存在人体外周神经系统的感受器,基本上都有类似的神经传导机制,即外部或内部刺激引起神经末梢离子通透性发生改变,导致感受器产生动作电位。不同感受器的形态尺度、传感物理量、传导速度以及对刺激的时间响应模式都有所不同。皮肤中有多种感受器,如游离神经末梢、梅克尔感受器、梅氏触觉小体、帕西尼氏环层小体、鲁菲尼小体等。其中,梅克尔感受器位于真皮下的表皮内,对轻的压力敏感。梅氏触觉小体会被轻触产生动作电位,对 30~50 Hz 的低频振动敏感,并且阈值低有很高的敏感性。鲁菲尼小体位于真皮深处,对皮肤伸展程度敏感。位置更深的帕西尼氏环层小体感受深压以及高频振动(如250~350 Hz)。此外,位于皮肤表面的游离神经末梢会构成热感受器对温度产生反应,或是构成痛觉感受器。肌肉和肌腱中有肌梭核袋纤维、肌梭核链纤维及高尔基腱器官等感受器。肌梭包含了很多感觉末梢,其中肌梭核袋纤维对快速牵拉的动态刺激较敏感,肌梭核链纤维则对静态持续的牵拉刺激较敏感,使得肌梭对肌肉长度和速度信息敏感。高尔基腱器官分布在肌外纤维与肌腱的连接处,其产生神经动作电位的频率与肌张力成正比,对肌肉力量信息敏感。外周感受器动作电位经上传神经通路直达大脑感知皮层和其他区域。这些外周的感知信息经过脊髓背根传送至脑干和丘脑,最后传递至感知皮层,经过大脑感知皮层的处理,使得人可以感知到接触面/体的形状、纹理以及位置等多种丰富信息。02感知反馈技术重建感知功能就是在人-假肢手间建立合适的神经接口,将假肢手端的物理信息转化并传输为人体所能接收的感知神经信号。首先,利用传感器获取假肢手端的物理信息,例如与物体接触的力信号、假肢手握力、假肢手关节信息等。然后,在上行感觉神经通路中选择合适的位置,利用合适的技术将物理信息转化成神经冲动信号传入人体的感觉神经通路中。在上行感觉神经通路中,从外周皮肤、外周神经、脊髓最后到大脑的几个层面,有对应的神经接口技术用于重建感知。主要包括:非侵入式的经皮机械刺激和经皮电刺激技术作用于外周皮肤;侵入式的微电流刺激技术作用于外周神经、脊髓背根神经节和大脑感知皮层。侵入式感知反馈技术是通过植入的微电极,直接电刺激感觉神经纤维产生动作电位,从而将外界物理信息传入人体感觉神经系统。非侵入式感知反馈技术主要是通过机械刺激皮肤表面的感受器,或者电刺激皮下的神经末梢,在感知神经上产生动作电位,将外周物理信息传入人体神经系统。每种不同的感知反馈神经接口技术,由于其在感觉神经通路中作用的位置不同,具有不同的技术特点、感知效果及应用的对象。

脑感知皮层微电流刺激。位于中央后回的大脑感知皮层(somatosensory cortex,SI)接收来自全身的感觉信号。早在20世纪40 年代,研究者就发现了大脑感知皮层的躯体映射关系,通过直接电刺激大脑皮层,或在大脑皮层记录由刺激外周诱发的响应。大量基础研究细致展示了大脑感知皮层与外周躯体的位置映射关系:身体响应对应对侧大脑皮层;大脑皮层对外周感觉的响应区域是稳定的;从大脑中线到侧面依次对应身体的脚到脸;皮层响应尺寸与身体尺寸比例不符,手部和脸部最大,与身体感觉丰富的程度相关。因此,排除截肢或者脊髓损伤后的大脑感觉皮层的躯体映射变化,电刺激大脑皮层特定区域会产生对应躯体部位的感觉。早期,以猴子为主的动物实验表明,在SI的直接电刺激可以提供脑控手的触觉信息。杜克大学团队发表在《Nature》上的文章展示了双向脑机接口。一方面从猴子的主运动皮层提取的运动信号可以用于控制电脑光标或虚拟手,另一方面,当光标触碰到虚拟物体时,对猴子的感觉皮层进行微电流刺激。碰触不同纹理的虚拟物体,电刺激的频率模式不同。实验显示,两只猴子可操作脑机接口仪器寻找区分3种不同纹理的物体。匹兹堡大学团队以及加州理工大学团队已经将这种刺入式的电极阵列电刺激用于人类截瘫患者 。匹 兹 堡 大 学 团 队 2016 年 发 表 在《Science Translational Medicine》上的文章首次展示了该技术在人类截瘫患者脑控假肢手上的感知应用。受试者描述皮层微电流刺激引起的感觉来自皮下和皮肤表面,这种感觉接近对正常皮肤进行机械刺激带来的压力和振动感觉,接近自然感觉。通常受试者还会感觉到来自手上特定位置的压力。由于动物无法描述“感觉”,人体实验的成功展示是大脑感知皮层层面重建感知反馈技术的重大进步。加州理工大学团队2018年发表在《eLife》上的文章展示了最新的一例截肢受试者实例,在 SI 植入的两个微针电极阵列,根据电流的幅度和频率调整,受试者不仅感受到皮肤感觉,还感受到支配侧手臂的位置信息。该例感知皮层电刺激引起了包括上臂、前臂以及手部的感觉,区域范围较广。非刺入式的 ECoG 皮层表面电极阵列也可用于皮层微电刺激,对感知皮层的电刺激让截瘫受试者产生了清晰可辨别的位于手部或上臂区域的电嗡鸣感和针刺感。

外周神经电刺激。另一种侵入式的感知反馈技术是外周神经微电流刺激。将电极植入上肢截肢者外周神经(上肢的正中神经、尺神经),直接电刺激神经束,使得截肢者产生手部的触觉感知。感知的程度以及范围由电极植入的位置、电极的类型、电刺激电流的参数等多因素决定。常见的植入式神经电极包括:纵向束内电极(longitudinal intrafascicular electrode,LIFE)、束内电刺激阵列(intrafascicular multichannel electrodes,TIME)、犹他斜面刺入式电极阵列(Utah slant electrode array,USEA)及扁平束内电极(flat intrafascicular nerve electrode,FINE)。通过植入式外周神经电刺激,截肢者可以感知到手部的某个区域的某种感觉,可能是轻触、压力等皮肤感觉,也可能是关于肢体位置的本体感觉。Dhillon等利用LIFEs电极植入截肢者残端外周神经,发现电刺激可以使截肢者感知到某个手指尖被触碰或按压,截肢者在简单的训练和指导下也可以很快感受到手指的运动或者关节位置的变化。与假肢手控制相结合的实验结果表明,外周神经电刺激可以提供适当的分级感觉,用于提供假肢手握力和肢体位置等感知反馈信息。欧洲Raspopovic团队利用TIME电极阵列,展示了包含感知反馈的双向神经假肢手,选择合适的刺激位置,使得电刺激正中神经引起食指和大拇指的触觉,电刺激尺神经引起小拇指的触觉。犹他斜面刺入式电极阵列USEA也属于刺入式电极,近百个针刺电极刺入整个神经束的横截面。单个或者多个组合电极的电刺激,使得前臂截肢受试者产生了手部多个手指和手掌内侧及背侧的感觉,手部感觉的空间分布非常精细并且电刺激的诱发感知非常稳定,其中一名受试者能够感觉区分出电刺激的不同,有外界轻刷或滑过手部皮肤的感觉。当电刺激频率从1 Hz逐渐增加到 100 Hz 时,电刺激诱发的触压感也会随之增强。在USEA电极阵列的近期研究中,截肢受试者还描述其感受到了本体感觉信息。受试者可以感受到每个手指的伸屈,食指、无名指和小指的摆动,以及手腕的伸展。可以达到与USEA类似效果的是扁平束内电极 FINE,通过改变神经的形态以达到多点接触神经的目的,从而提高电刺激诱发感觉的空间分辨率。由于FINE电极是非刺入式,实验证实FINE电极在人体的植入效果可长达1年。两名截肢受试者描述电刺激诱发的感知包括自然轻拍、按压、轻刷及振动等,电刺激的强度会影响感知的范围,电刺激的频率则影响感知的强度。

经皮电刺激和机械刺激。机械刺激反馈的原理是刺激对机械压力敏感的皮肤感受器,产生感觉信号。通常是刺激受试者正常皮肤,将假肢手指触碰压力或抓握力转化为压力刺激,作为一种替代反馈给受试者。振动刺激反馈与机械刺激反馈类似,刺激的是皮肤中对振动敏感的感受器。通过改变振动的频率来反映假肢手采集到的压力信号或者是抓握力信号。因为经皮电刺激的电流脉宽、幅度、频率等参数可调节,可不同程度地刺激到皮肤中的多种感受器及神经末梢,产生多种感知模式,如轻触、按压、嗡鸣、震动、麻木、疼痛等。经皮电刺激作为感知反馈时,会结合电刺激电极的设计,产生多位置多模式的替代反馈。

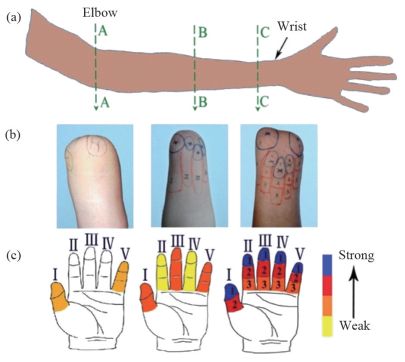

基于诱发指感的经皮电刺激。诱发指感是截肢后自然形成的现象,不同于幻肢感的定义,诱发指感指的是在外界触碰的情况下,截肢者在截肢残端的皮肤区域感受到手部某个位置被触碰。部分截肢者的诱发指感区是完全的,在截肢残端会对应出现5个手指以及手掌的分布区域;部分截肢者的诱发指感区是不完全的,只包括某些手指或手掌区域;部分截肢者不存在诱发指感现象,如图1所示。Antfolk等研究了基于诱发指感的振动刺激反馈和机械刺激反馈,结果显示有完全诱发指感区的截肢者对压力识别的表现最好,并且机械刺激反馈的压力识别结果要优于振动机械反馈。由于诱发指感现象直接对应手部的感觉,使得截肢残端的皮肤成为假肢手-人神经交互中的人这部分的神经通路接口。除了机械刺激和振动刺激,经皮电刺激也可以实现在截肢残端诱发产生手部感觉。笔者团队从2013年开始开展基于诱发指感的经皮电刺激感知反馈方向的研究,使用经皮电刺激技术,对多名截肢受试者的诱发指感现象进行了评估。包括诱发指感区的位置及范围,电刺激诱发指感区的感知模式,电刺激参数与感知模式的对应关系以及诱发指感区的稳定性等。研究显示,表面经皮电刺激诱发指感区可以让截肢者感受到缺失手指以及类似自然感知的多模态感觉。部分前臂截肢者在截肢残端皮肤区域有可分辨的不同手指对应区域,电刺激时可感受到对应的手指。不同的电刺激参数下,可以产生与电刺激正常皮肤一致的轻触、按压、嗡鸣、震动、麻木、疼痛等自然感觉模式。而且通过对多位受试者进行最长11 月的跟踪评定后发现,诱发指感现象具有稳定性。

图1 诱发指感在截肢残端皮肤区域示意图,截肢者上肢截肢程度与诱发指感感觉分布的关系

03 应用植入式脑控假肢手是针对脊髓损伤患者开发的上肢康复临床转化,得益于神经工程领域对大脑运动控制的多年基础研究。近几年利用脑感知皮层微电刺激技术重建感知反馈的双向脑机接口临床试验已经开展。匹兹堡大学研究团队在1名截瘫患者大脑感知皮层 SI 区域植入 Utah 电极,利用微电流刺激技术,重建截瘫患者对手指的感觉。当假肢手指被触碰,假肢手指的电机扭矩增大,实时对应电刺激幅度增大,刺激受试者大脑感知皮层对应区域,使得受试者感受到手指的触压感觉,这种感觉随着电刺激强度的增强而增强。为研究脑感知皮层微电刺激(ICMS)作为假肢手感知反馈对运动控制的影响,该研究展示了在有ICMS和无ICMS,受试者根据指示用不同力度不同手势操作泡沫物体,以期展示ICMS技术对物体位置和接触压力的感知反馈。结果表明,即便统计上显示不出有ICMS反馈下操作正确率更高,但是受试者反馈出ICMS提供了感觉额外信息,只是尚未在控制中体现出来。这些研究表明,ICMS 可以提供肢体感觉信息和位置信息。进一步,脑感知皮层微电刺激技术用于重建感知反馈的研究将关注到该技术是否可以改善运动控制。如何把ICMS的提供的感觉额外信息在运动控制中体现出来,这也对双向脑机接口的技术提出了新的挑战。例如,需要更加清晰地了解不同任务操作与所需感知信息的依赖关系,即感觉皮层在运动皮层处理不同任务时的关键作用,从而设计更高效的解码编码双向脑机接口系统。可见,脑感知皮层电刺激技术重建感知反馈作为有创技术,对双向脑机接口技术要求高,离大范围脊髓损伤截瘫患者脑控假肢手的应用还有很长的距离。利用外周神经微电流刺激技术为肌电假肢手提供实时感知反馈后,2名截肢者提高了控制假肢手抓握力的能力,并且能够适当地抓握小物体,如樱桃。在同时期的另一个研究中,1名截肢者在没有视听觉反馈的条件下,可操作3种不同握力,并且可抓握辨识3种不同软硬度的物体。更多的研究表明,外周神经微电流刺激提供的感知反馈可以提高假肢手的任务完成率,实现对假肢手指尖触碰物体的表面粗糙度的识别。作为“自然”感知反馈技术,外周神经电刺激技术的研究显示了感知反馈对截肢者使用假肢手的重要性。同时,外周神经电刺激技术因其手术有创、电极的生物相容性等实际问题,仍处于小范围的实验阶段,离在广大截肢人群中推广应用还很远。机械刺激反馈,由于同为触觉压力感知,受试者会比较自然的接受。但是,感知模式单一;通常也只能反映单个手指触压或单个关节自由度的力;当多个手指触压时,需要训练对不同手指的识别。作为替代反馈,振动刺激反馈在假肢手中的应用实验结果显示,振动刺激反馈可以提高抓握力控制的准确性,提高任务的完成度。机械刺激和振动刺激需要一定体积的机械结构实现刺激,反馈设备因体积较大,减低了该类反馈技术的实用性和截肢者的可接受度。经皮电刺激反馈有更多的应用空间。例如,结合多通道电刺激器以及多通道电极的设计,可产生多刺激位置与多感知模式的组合,经过训练,受试者可识别出抓握力的 6个力量等级,准确率达94%,并且电刺激反馈可以降低肌电控制的错误率。传统的非侵入式感知反馈技术基于替代感觉,受试者需要进行训练才能将手部的位置信息与被刺激的感觉联系起来,在应用时有一定的局限性。基于诱发指感的感知反馈技术具有自然感觉,感知多模式,无需训练等优点。但是对诱发指感现象形成的神经机制研究甚少,使得基于诱发指感的感知反馈在截肢人群中可应用的范围有限。笔者团队开发了一套电刺激感知反馈系统,截肢受试者试用的结果显示,有完全诱发指感区的截肢受试者在电刺激感知反馈下,在无需训练的情况下可以识别假肢手端受到的不同的压力并且可以识别出哪只手指被触压。04 结论最近 20 年神经工程的迅速发展,为重建感知反馈的神经通路提供了可行的技术。为神经假肢提供感知功能成为生物医学工程,神经康复工程,神经工程以及神经科学的一个前沿交叉研究领域。最新结果表明,即使利用非侵入式方法,给截肢者提供有限的触觉和运动替代感知,也能大幅提高操控假肢的能力,并能增加截肢者对假肢的本体感(sense of embodiment)。侵入式神经接口技术也开始被应用于感知信息传递,但植入电极的创伤使其适用对象范围缩小,植入后在体内的长期稳定性仍然是一个尚待考查的问题;植入式感知反馈系统的效果仍有待于功能和行为学的评价。目前重建感知功能的研究正在全球形成一个百花齐放的可喜局面。对于诱指感技术的应用,团队自主开创的电刺激诱指感技术,具有传递指对指的触觉温度等信息的自然感知特质,其电刺激参数稳定性好,不需要植入,因此,截肢者比较容易接受。但目前对产生诱指感的神经机理仍然不完全了解,正在通过深入的机理研究,以实现为更多的截肢者上再造诱指感,或者改变截肢手术对神经末梢处理方法,促进诱指感的自然产成。同时,基于电刺激诱指感技术的神经反馈对神经假肢手的功能有多大的提升,也是当前探索研究的问题之一。电刺激诱指感技术将对神经假肢手感知功能再造产生深远的影响。针对截肢者的靶向肌肉神经移植再支配手术(targeted muscle reinnervation,TMR),也称为运动神经重建术。对于肩部截肢者,将臂丛神经移植到胸部肌肉,可以利用胸部肌肉神经信号控制假肢。术后,截肢受试者胸部也出现了类似的诱发指感现象,即触碰胸部皮肤区域,受试者感受到手部被触碰。这一现象引发了研究者的兴趣与思考,对神经的移植处理不仅使得运动神经产生了再支配,同时也使感觉神经产生了再支配。Kuiken团队继续研究以感觉神经功能重建(targeted sensory reinnervation,TSR)为侧重的手术方案及应用。TSR截肢受试者可以感受到手部触碰、温度、疼痛以及振动等多种正常感知模式。对 TMR/TSR截肢受试者的功能核磁共振扫描显示其大脑感知皮层的躯体映射分布手部区域与正常人类似。这些研究表明缺失手的部分感知可以通过神经移植在其他完好皮肤表面再造。参考文献(略)

作者简介作者简介:郝蔓钊,上海交通大学生物医学工程学院神经康复工程实验室,上海交通大学医疗机器人研究院,工程师,研究方向为神经假肢手的感知反馈;蓝宁(通信作者),上海交通大学生物医学工程学院神经康复工程实验室,上海交通大学医疗机器人研究院,教授,研究方向为仿生假肢手。

注:

本文发表于《科技导报》2019年第22期,敬请关注。

(责任编辑 刘志远)

END

2019年第37卷第22期

长按二维码关注我们吧~

微信号:科技导报

电话:010-62194182

投稿:lina@cast.org.cn

服务联系电话:17737500878

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

标签:

上一篇:上海交大机器人研究所团队研究设计操作感知一体化的软体神经假肢手

下一篇:重点项目 | 仿生假肢手感知与控制的神经信息解析

假肢新闻

假肢新闻 企业新闻

企业新闻 康复知识

康复知识 假肢公司

假肢公司 公益活动

公益活动 产品展示

产品展示 案例展示

案例展示 假肢问答

假肢问答 网站首页

网站首页